Guy Alloucherie Les Sublimes 2002 et la reprise de répertoire de 2017

-

Createddimanche 21 juin 2020

-

Created byTechnique

-

Last modifieddimanche 21 juin 2020

-

Revised byTechnique

-

Favourites56 Guy Alloucherie Les Sublimes 2002 et la reprise de répertoire de 2017 /index.php/content_page/16-scenographie/56-guy-alloucherie-les-sublimes-2002-et-la-reprise-de-repertoire-de-2017Cliquez ici pour vous abonnez

-

Categories

-

Mots-clés

Le spectacle Les Sublimes a été créé en 2002 par la compagnie HVDZ (Hendrick Van Der Zee), avec une équipe réunissant comédien.ne.s, circassien.ne.s et danseur.euse.s, sous la direction de Guy Alloucherie. Sur un plateau recouvert de terre tourbeuse, les artistes dansent et plongent leur tête dans des bassines de sang, un trapèze se balance et des textes sont projetés sur une immense toile de fond tâchée. Guy Alloucherie s’avance vers un micro sur pied et, face au public, il pose le décor :

« Ce travail vient à la suite d’une série de travaux menés par la compagnie au 11/19 à Loos-en-Gohelle, sur un ancien site minier, une friche industrielle et ailleurs, à Montréal, où on a monté il y a quelques années un spectacle… Ce qui fait que, sur ce spectacle, on a engagé cinq artistes québécois.

Si on veut, ça remonte beaucoup plus loin parce que je pense qu’on ne fait jamais rien complètement au hasard.

Mon père était mineur de fond et on travaille sur un carreau de mine.[1] »

Le rapport à l’espace est à l’origine de tout le travail de la compagnie. La scénographie répond alors à deux impératifs. D’une part, elle évoque une région identifiée : le spectacle est ancré dans le contexte social du Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. D’autre part, la scène s’affirme en tant que plateau de théâtre et plateau de la performance. La matérialité de la scène devient un appui de jeu essentiel pour les artistes. Les différents éléments du plateau servent à mettre à l’épreuve le corps des artistes, tout en leur donnant un espace de liberté et d’expression. Le spectacle Les Sublimes est une forme de recherche théâtrale et circassienne, notamment inspirée par les différents courants du body art. Lors de la création, la compagnie s’est appuyée sur les performances d’Orlan, des actionnistes viennois ou de Marina Abramovic. Il s’agit d’utiliser le corps de l’artiste de la manière la plus extrême, pour en faire un outil de contestation et un objet artistique. Ici, le spectacle exprime un engagement militant, notamment contre le capitalisme. Avec Les Sublimes, le milieu géographique et social du Bassin minier est évoqué de manière nette mais absolument non-illustrative. Les images frappantes s’enchaînent. Vidéo-projections, bande sonore et actions au plateau obéissent à la logique de la simultanéité, créant un spectacle foisonnant.

Le spectacle a été repris en 2017 par la 30ème promotion du CNAC. Pour les étudiant.e.s, il s’agit de pénétrer dans un univers et de s’imprégner des enjeux politiques, militantes et artistiques qui ont présidé à la création. Les rôles sont répartis entre un plus grand nombre d’interprètes et le plateau se transforme en piste circulaire. Cependant, la terre tourbeuse est toujours là, mémoire vive en interaction avec le corps des artistes.

Organisation de l’espace

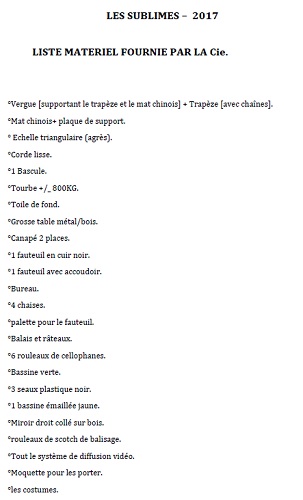

Le plateau des Sublimes est recouvert d’une terre brune charbonneuse, et est fermé au lointain par une grande toile pâle et tâchée. Celle-ci se plisse vers un trou béant au niveau du sol, centré et noir. Sur le sol sont répartis des meubles et des agrès. Un mât chinois est installé à cour et un trapèze ballant descend assez bas à jardin – il est fixé sur une vergue partant du sommet du mât chinois. Les agrès encadrent le trou de fond de scène et sont situés à la moitié du plateau en termes de profondeur. Dans certaines scènes, une corde apparaît en fond de scène à jardin, au-dessus d’une table au plateau épais. Les meubles sont également répartis sur les côtés de la scène, à tous les niveaux de profondeur. Un canapé deux places (taché en 2003 et réparé au gros scotch lors de la reprise en 2017) est situé en fond de scène, avec un fauteuil et une bassine métallique. Juste devant le canapé est tendue une bâche blanche permettant à un duo d’acrobates de réaliser des portés. Au niveau du mât chinois s’étend une grande table en bois, puis un autre fauteuil. Enfin, un micro est placé tout au devant de la scène. À jardin leur répondent un meuble (étagère) entouré de cellophane, qui disparaît en 2017, un fauteuil entouré de feuilles blanches étalées par terre, et une table sombre en fond de scène. Le plateau est ainsi occupé par de nombreux éléments, mais de manière à laisser apparaître le sol de tourbe et à l’exploiter sur un centre-plateau dégagé.

L’espace est occupé de tous les côtés et s’appréhende d’un bloc. Aucune paroi ne vient le découper et il est éclairé de manière assez uniforme, dans toute sa largeur. La ligne de fuite de la scène est clairement identifiable : le trou opaque en constitue le point central. Les meubles et agrès permettent alors de décentrer l’action en multipliant les points d’activité. Plusieurs actions ont lieu en même temps, tandis que toute la scène est éclairée – même si un meuble différent constitue le point de départ et le nerf de chaque scène, des artistes continuent de passer ou d’intervenir à d’autres endroits de la scène de manière simultanée. Ainsi, dès le début du spectacle : une artiste respire devant le micro, le trapèze se balance, deux hommes plongent la tête d’une femme dans une bassine d’eau rouge sang sur la grande table et un duo réalise des portés sur la bâche blanche. Les actions ne commencent pas toutes en même temps : le principe d’enchaînement des séquences est celui du fondu enchaîné, une personne commençant à parler, danser ou agir alors que la séquence précédente n’est pas achevée. L’idée est d’organiser un espace toujours vivant, toujours en mouvement.

Cette dynamique de la simultanéité et du foisonnement construit un régime perceptif particulier, présent sur les scènes artistiques dès les années 1960. Le Untitled event de John Cage, créé en 1959 au Black Mountain College, exploite ce type de dynamique. Plusieurs actions ont lieu en même temps, avec différents types de médias : danse, musique, peinture, gestes et actions avec des objets du quotidien. Untitled event s’inscrivait dans une démarche à la fois bouddhiste et anarchiste – c’est-à-dire se rendre disponible pour accueillir tout l’existant, et mettre tous les arts sur un pied d’égalité, de même qu’humain et non-humain. Les expérimentations de John Cage puis les premiers happenings ont contribué à créer un nouveau régime perceptif, où le spectateur est invité à tisser lui-même ses propres liens entre les différentes actions présentées. Tous les éléments scéniques deviennent l’objet d’une même attention. Au-delà de s’inscrire dans une histoire du théâtre et de la performance, Les Sublimes propose ainsi un type de dramaturgie et de rapport perceptif à la scène grâce à l’organisation même du plateau.

Le déroulement du spectacle et la dramaturgie d’ensemble correspondent à cet éclatement de la scène. Le collage d’éléments de plusieurs natures, porteurs de leurs sens propres, est privilégié : aux actions des artistes s’ajoutent diverses projections sonores et visuelles. La toile de fond sert en effet d’écran de projection[2]. Y apparaissent des extraits de textes théoriques ou militants, tapés petit à petit sur un écran d’ordinateur, ou des interviews vidéo. En même temps, du son est diffusé et les artistes continuent à agir. Aucun élément ne vient en illustrer un autre. Cependant, tous concourent à la création d’un propos cohérent – bien qu’il ne puisse être explicitement énoncé et résumé. Le spectacle est clairement engagé et les textes projetés sont des extraits d’ouvrages sociologiques ou d’articles de journaux actuels (2002), qui évoquent la révolte, la guerre, la violence ou se placent contre le capitalisme. Les Sublimes dresse un état des lieux orienté, clairement ancré dans son temps et dans le Nord-Pas-de-Calais : chaque élément scénique y contribue, tout en formant pourtant une unité de sens autonome.

La première scène du spectacle installe ainsi un cadre où les différents éléments scéniques se complètent, en conservant leur autonomie les uns par rapport aux autres. Une jeune femme en robe blanche danse sur un fond de musique italienne. En même temps, un extrait de la préface de Pierre Bourdieu aux Chômeurs de Marienthal s’affiche progressivement sur la toile[3]. La scénographie, le sol tourbeux et les meubles salis apparaissent et imposent leur propre matérialité, soit leur propre sens. Aucun élément n’appartient au même registre ni ne propose le même ton. La chanson est populaire, désacralisée et grandiose tout à la fois ; le solo de danse libre et classique ; le texte de Bourdieu annonce la couleur et le sujet : pas de positivisme de la misère. La première séquence est une sorte de manifeste, d’entrée en matière où les divers éléments se présentent dans leur innocence et leur simplicité. Ils nous font pénétrer dans un univers : celui d’une région, d’un espace géographique et social, mais aussi celui de la performance et du matériau brut.

Bassin minier

Avant de s’enfoncer plus avant dans la matérialité de la scénographie et la dimension performative des Sublimes, il faut replacer le spectacle dans son contexte. C’est-à-dire le lieu où a été créé, répété et donné le spectacle. Le travail de la Compagnie HVDZ prend sens dans l’histoire du Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Plus précisément, elle est installée à la Base 11/19, à Loos-en-Gohelle : un ancien carreau de mine, convertit en centre culturel puis en une scène nationale nommée Culture Commune. Le nom de l’ancien carreau fait référence aux deux puits de mine qui s’y trouvaient, côte à côte : le puits numéro 11 et le puits numéro 19. Deux infrastructures essentielles caractérisent la Base 11/19. D’une part le chevalement métallique du puits numéro 11, d’autre part la tour de concentration en béton du puits numéro 19[4]. La fosse a été exploitée pendant un siècle, entre sa construction en 1893 (puits numéro 11) et sa fermeture définitive en 1986. Le paysage de Loos-en-Gohelle est ensuite marqué par deux terrils coniques. Résidus de l’activité minière, ces collines artificielles sont désormais un élément du patrimoine du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais et de son identité. 340 y sont répertoriés depuis les années 1970. Les terrils jumeaux de Loos-en-Gohelle sont les plus hauts d’Europe, et il est aujourd’hui possible de faire des randonnées sur ce qui est devenu un espace touristique. L’ensemble forme l’un des sites miniers les mieux conservés de la région – la Base 11/19 est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. L’ouverture de Culture Commune a alors été l’occasion de créer un fonds d’archives ouvrières à destination du grand public et des artistes[5].

La Compagnie HVDZ travaille dans ces locaux et en lien avec la population locale. Elle entretient donc un rapport direct avec le travail de mémoire qui s’y effectue. Guy Alloucherie est lui-même issu d’une famille ouvrière du Pas-de-Calais. Le fil rouge des Sublimes se situe dans ses interventions au micro, où il raconte sa propre expérience : à la fois des épisodes de sa jeunesse et le parcours de création du spectacle.

« Je viens d’une cité ouvrière. Je suis fait de tous ceux qui m’ont construit, une partie de moi est restée là-bas, pour toujours, dans la cité 3 de Ferfay, à l’extrême ouest du bassin minier du Pas-de-Calais, où j’ai passé mon enfance.

Je me suis évertué pendant des années à renier (bien souvent sans m’en rendre compte) l’endroit d’où je viens, à me battre contre moi-même (par exemple, pour perdre mon accent du Nord), j’avais honte de mes origines, parce que nous étions stigmatisés en permanence et considérés comme des moins-que-rien.[6] »

Dès lors, le spectacle doit être considéré comme un travail sur l’espace. Il exprime le rapport intime entretenu avec une région, son identité culturelle et la misère sociale qui y règne. Ainsi, les éléments de la scénographie rappellent directement le paysage de Loos-en-Gohelle. La tourbe qui recouvre le sol est une forme de charbon. Sur scène, elle crée un cadre immédiatement évocateur ; elle a un aspect de terre brune et envahit intégralement le plateau. Les artistes y évoluent parfois pieds nus, en contact direct avec le sol dans lequel ils se roulent et qui salit leurs vêtements. Lors des passages chorégraphiés, la tourbe se soulève en paquets – l’air poussiéreux des mines se manifeste. En fond de scène, le trou ménagé dans la toile est une véritable entrée de fosse. Il est le ventre opaque du tunnel de mine, la bouche qui avale le plateau. Dessiné sur un plan vertical et parfaitement centré, il constitue un point de fuite. La forme du trou est de plus identique au cône des terrils de Loos-en-Gohelle. Avec la tourbe au sol, il forme l’arrière-fond sur lequel prennent place toutes les actions. La lumière plutôt uniforme du spectacle embrasse généralement toute la largeur du plateau et permet à la matérialité scénographique de demeurer toujours présente.

Sur ce fond sont fixés le mât chinois, une vergue et un trapèze. Les cliquetis des agrès et frottements métalliques ne sont pas étouffés ou cachés. Au contraire, ils sont soulignés. La piste travaille, tandis que les agrès s’élèvent en chevalement au-dessus de la tourbe. Le paysage dont on ne peut pas s’extraire, la réalité géographique et sociale qui a poursuivi Guy Alloucherie, la mémoire d’un passé ouvrier et minier et sa lente déréliction : voilà le matériau de la scénographie des Sublimes.

Un plateau brut

La Compagnie HVDZ aborde cette réalité sociale et spatiale à travers la performance des corps corps humains aussi bien que matérialité des objets et de la scénographie. Il s’agit de manifester une forme de violence, en investissant un environnement au caractère brut. La matérialité de cette mémoire et de ce présent s’affirment ainsi sur le plateau.

« Le corps dans tous ses états, le corps à l’épreuve[7] »

Le traitement des corps et la manière d’aborder le plateau expriment une forme de violence : sourde ou exubérante, dirigée contre les corps et les personnes. À travers les chorégraphies ou la création d’image symboliques, plusieurs séquences du spectacle manifestent directement des actes de violence ou le fait de subir la violence. Au début du spectacle, une jeune femme en robe rouge est portée sur la grande table à cour. Deux hommes lui plongent la tête dans une bassine de sang à plusieurs reprises, la laissant se relever à moitié étouffée. Nous assistons à une véritable scène de torture. Couleur des costumes, position des interprètes (la femme agenouillée sur la table et les deux hommes autour), violence et précision des gestes : la composition de l’image est très nette, ce qui accentue sa dimension symbolique. Des seaux et bassines remplies de faux sang reviennent tout au long du spectacle. Avec le cellophane, ils forment des accessoires essentiels. À la fois objets et matériaux, ils emballent des corps emprisonnés ou en montrent la blessure. Plus tard dans le spectacle, une des artistes entre sur le plateau vêtue d’une grande robe de mariée blanche. Elle s’avance jusqu’à une table posée au milieu du plateau comme un autel et y saisit une coupe remplie de sang. Elle boit puis recrache le sang de la coupe, avant de se le verser lentement sur la tête – le liquide rouge coule sur ses cheveux et imprègne tout le haut de sa robe immaculée. Pendant ce temps, un homme se laisse pendre entre les barreaux d’une échelle métallique suspendue à quelques centimètres au-dessus du sol, en avant-scène à cour. Une jeune femme verse des verres de sang sur cet artiste simplement vêtu d’un slip blanc, comme un Christ souffrant. L’ensemble crée un tableau animé.

L’homme sur l’échelle ne reproduit pas exactement une position picturale canonique du Christ. Cependant, l’image est présente. La mariée reviendra dans une séquence ultérieure, cette fois en robe rouge, pour accoucher avec douleur sur le trapèze. La violence imposée au corps et à l’existence des femmes s’exprime dans des actions démonstratives et des images fortes, sans pour autant céder à la simplicité de l’interprétation – chaque action est prise au cœur d’un réseau de signes foisonnant.

La création de ces images est issue d’un travail d’improvisations mené par la compagnie, lors d’ateliers antérieurs aux répétitions :

« La proposition fut faite par Marie Letellier, chorégraphe de la compagnie qui a fait partie de groupes de performers, de plasticiens performers s’intéressant aux expériences d’Orlan ou d’Hermann Nitsch, l’actionniste autrichien… Nous avons réuni une abondante documentation sur le sujet, que nous avons proposée aux stagiaires, et en particulier tout ce qui de près ou de loin touchait au body art.

Et ce fut comme un coup de folie, une libération comme dans ce fameux film de Lars von Trier : Les Idiots. Tout était permis. C’est devenu une expérience extrême où sont apparues des images impressionnantes que nous avons reprises dans Les Sublimes. Pas toutes, car nous étions allés trop loin. Il fallait corriger le tir, si nous voulions avoir une chance que notre spectacle soit vu et non pas perçu comme de la pure provocation.[8] »

L’expression « body art » réunit plusieurs courants artistiques, dont la période fondatrice se situe dans les années 1970. Les enjeux idéologiques, les publics touchés, les méthodes et médias utilisés diffèrent entre les artistes américains, français ou autrichiens regroupés sous ce terme[9]. Leur point commun est l’utilisation du corps comme moyen d’expression et objet artistique, dans ses manifestations les plus extrêmes. « L'expression body art réunit des artistes qui travaillent ou ont travaillé avec le langage du corps afin de mieux interroger les déterminismes collectifs, le poids des rituels sociaux ou encore les codes d'une morale familiale et religieuse[10] ». Que leur a emprunté exactement le spectacle des Sublimes ?

Parmi les artistes auxquels la Cie HVDZ s’est référée, on compte notamment Hermann Nitsch, figure de l’actionnisme viennois. Allant contre le régime conservateur autrichien duquel avait émergé le nazisme, l’actionnisme viennois regroupe des peintres et photographes pour des œuvres radicales et provocatrices[11]. Hermann Nitsch utilise ainsi du sang et des viscères d’animaux, aspergés sur des toiles, des corps nus crucifiés et jusqu’au public présent lors de ses actions. Le but est à la fois rituel et libérateur, dans une démarche cathartique. Dans les travaux de cet artiste, la Cie HVDZ a puisé des outils sans reproduire la méthode d’action. Les corps des artistes ne sont pas réellement malmenés ou meurtris. Le liquide rouge utilisé n’est pas du vrai sang. Les Sublimes ont lieu sur scène, face à un public de théâtre, le temps d’une représentation (là où un événement performatif est soumis à d’autres types de durée), et les spectateur.trice.s ne sont invités ni à participer, ni à communier. Les improvisations, épurées, ont plutôt mené à la création d’images visuellement fortes, symboliques et choquantes, où la présence du corps et le sang constituent des éléments essentiels. Le spectacle a tiré un vocabulaire et une énergie (contestataire et libératrice) des travaux des artistes de l’art corporel, du body art américain et de l’actionnisme viennois.

S’enfoncer dans la tourbe

Les coloris et matières de la scénographie ne peuvent être détachés des corps et des actions accomplies : ils accueillent cette violence et, au-delà, expriment une forme de violence théâtrale. Le rideau de fond de scène et le canapé sont en tissu usés, tâchés, à la couleur crasseuse. Les tables sont en bois brut et les agrès sont au milieu du plateau. Ils ne sont ni détruits ni abimés, mais leur présence n’atténue en rien ce qui se déroule sur le plateau. Avec eux, les corps des artistes se confrontent à la matérialité statique et dure des objets, des barres en métal et du bois brut.

De ce point de vue, le sol tourbeux est l’élément le plus significatif. Pour le public, il est facile de « donner un sens à la matérialité du signe[12] », qui évoque le bassin minier – charbon de mine, terre de tombe et de champ, terrain où s’enfoncer. Cependant, comme les autres éléments de la scène, la terre est avant tout un environnement de théâtre, elle crée un cadre particulier pour les corps et les modifie.

« L’arrivée de la tourbe a beaucoup joué dans notre manière d’être sur scène, dans notre engagement physique. Tu te laisses aller parce que tu sais que la tourbe sera là pour te rattraper, un peu comme dans un jeu. Finalement, ce sol nous fatigue plus vite, on en a partout, dans la bouche, les oreilles, on en retrouve même à la maison. Et puis si elle est trop mouillée, on glisse, alors il faut faire attention à la chute. La tourbe pose le décor, l’atmosphère, pour moi elle met en valeur ce qu’il se produit sur scène, comme ces chutes et ces corps qui essaient de s’en extirper. Elle laisse des traces sur le corps, sur le sol, des traces de l’histoire qui s’est jouée.[13] »

Partenaire de jeu et terreau des improvisations, la tourbe malmène les corps de manière visible. D’une part, elle absorbe les liquides et autorise les débordements divers, sans avoir besoin de nettoyer la scène. D’autre part et dans un mouvement inverse, la terre salit. La tourbe tâche en brun-rouge les épaules, les bras, les jambes, le dos, les vêtements.

Au cours du spectacle ont lieu plusieurs séquences de duo, qui exploitent particulièrement cette salissure. La relation à deux y est caractérisée par la violence latente ou ouverte des rapports.

Il peut s’agir d’une lutte ouverte, de duo homme/homme ou femme/homme. L’un des interprètes projette l’autre dans la terre et le fait rouler, le relevant taché. Dans l’une des séquences, un artiste énonce chaque mouvement accompli ou à accomplir, indiquant à son partenaire le membre mis en jeu par le geste : épaule, genoux, dos, main. Les ordres font souffrir autant qu’ils sont criés avec douleur – et pourtant l’ensemble est accompli avec un certain détachement, comme un entraînement, ce qui empêche d’assimiler la scène à autre chose qu’une performance sur le moment présent. Les paquets de terre soulevés et la marque laissée par la tourbe sur les corps accentue la violence des duos : les gestes laissent des traces visibles. La violence acquiert une dimension beaucoup plus palpable et les corps malmenés sont mis en avant de manière symbolique. Le terrain contamine les corps.

Face au public

Le plateau des Sublimes est orienté directement vers le public. Il s’agit de confronter les spectateur.trice.s à cette brutalité de la scène.

Plateau de théâtre

Les Sublimes ne cherchent pas à produire une illusion. Au contraire, le lieu scénique est exposé : piste ou salle de théâtre. Dans la version initiale du spectacle, jouée sur un plateau frontal, le traitement des coulisses latérales répond à cette logique. Les bords de scène sont plongés dans l’ombre, mais une bordure d’échafaudage est visible.

D’une hauteur d’environ deux mètres et servant à installer des projecteurs latéraux, les barres métalliques contribuent à créer un cadre de scène. Cet échafaudage montre le théâtre et la technique, tout en affirmant une matérialité ouvrière, de chantier, d’usine.

Lors de la reprise du spectacle en 2017, la 30ème promotion du CNAC joue (notamment) sur la piste circulaire du cirque historique du CNAC de Châlons-en-Champagne. Le traitement des coulisses est donc complètement modifié. Puisque le public entoure désormais la piste, l’échafaudage disparaît. Certains meubles ou accessoires sont également ôtés pour permettre une meilleure visibilité et faciliter la circulation des artistes sur la piste : par exemple la commode emballée de cellophane et sur laquelle était installé le vidéoprojecteur. Le plateau est ainsi épuré et allégé, tandis que le nombre d’interprètes augmente. Cependant, la mise en valeur de l’espace de jeu en tant que tel demeure. Les premiers rangs des gradins sont souvent mis en lumière – sans être utilisés comme aire de jeu ni être spécifiquement désignés, la présence du public et notamment des spectateur.trice.s en face de soi n’est pas dissimulée. La piste ne se referme pas sur elle-même, au contraire. Si le plateau original était peut-être plus radical grâce à son aspect anguleux et ses coulisses métalliques, l’ouverture de la piste permet de rendre le côté cru du spectacle. Les spectateur.trice.s sont au plus près des actions, à seulement un peu plus d’un mètre de la grande table sur laquelle est torturée la jeune femme en robe rouge. Pour les répétitions, une bâche était même demandée afin de protéger les premiers sièges des gradins.

L’ouverture de la piste n’a par ailleurs pas changé l’orientation des mouvements et des chorégraphies. Le principe de répartition des artistes sur le plateau fonctionne pour une adaptation en circulaire. Les duos ou solos sont généralement situés au centre du plateau, axés sur une ligne droite qui part du trou dans la toile de fond. Les autres actions ont lieu sur les tables ou les fauteuils en périphérie, donc désormais plus proche du public. La fragmentation de l’espace et la logique de la simultanéité s’adaptent parfaitement : il n’est pas nécessaire de tout apercevoir, mais de sentir le foisonnement des événements et de percevoir le rythme d’ensemble. Les images sont néanmoins orientées, la toile de fond de scène proposant une direction : les artistes se placent dos à la toile.

Parler au public

Que ce soit en 2003 ou en 2017, la dynamique de la scène reste centrifuge. L’ouverture de la piste le marque encore mieux : tout part du centre pour s’exposer et se partager avec le public assis autour du plateau. Le micro sur pieds matérialise alors directement l’adresse au public. Il est placé totalement au bord du plateau, à la limite même de la tourbe, soit comme médiateur entre la scène et le public. Le micro est souvent un outil du témoignage sur scène – il est notamment utilisé dans le théâtre documentaire. Il est également coloré d’une dimension militante et revendicative. Avec lui, Guy Alloucherie (ou Rémi Auzanneau qui reprend le rôle en 2017) transmet son histoire et le récit de la création du spectacle sous forme de manifeste. Il s’agit d’expliquer et d’exposer pourquoi et comment ils ont fait du théâtre. Élément esthétique courant dans le théâtre contemporain, le micro s’accorde ici avec l’excès et la puissance voulue pour chaque action. À noter qu’avec les changements d’interprètes entre 2003 et 2017, le ton des prises de parole n’est plus exactement le même. À l’identité simple, presque modeste de Guy Alloucherie s’est substituée une forme plus affirmée de revendication – du moins lors de certaines représentations.

Le micro sert également à faire entendre le souffle de la première interprète apparaissant sur le plateau, après son solo de danse. L’amplification du son permet une perception plus fine du corps et de son effort par les spectateur.trice.s.

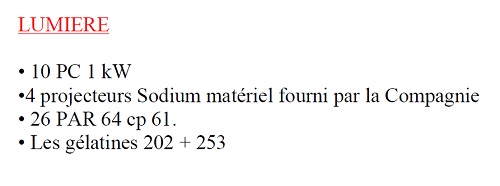

De manière générale, le plateau se livre au public dans son aspect le plus cru, que ce soit en présentant les corps ou la scénographie. Les lumières sont très simples : peu de projecteurs différents, éclairage blanc, pas de découpes nettes et seulement quelques focus dans des scènes précises.

La lumière permet d’exposer les matériaux et les corps comme une réalité sans fard – résultat de la lumière blanche. La faible intensité de l’éclairage dans plusieurs séquences enfonce la scène dans une caverne, la descend sous terre : malgré le blanc, le plateau est plutôt sombre. Il faut par ailleurs maintenir le haut de la toile de fond et le plateau dans une assez faible intensité lumineuse pour laisser apparaître les vidéo-projections et les rendre lisibles. Lorsque la lumière se rétrécit et n’éclaire plus qu’un interprète, un point sur le plateau, c’est pour se concentrer sur une image : un corps qui fait symbole, qui se transforme en tableau évocateur.

Le plus souvent, ces scènes-focus mettent en avant le rapport d’un artiste avec un matériau ou un accessoire spécifique : miroir, mât chinois, sang, poussière. La lumière devient dès lors un outils pour rendre la scène encore plus palpable, à tous les niveaux.

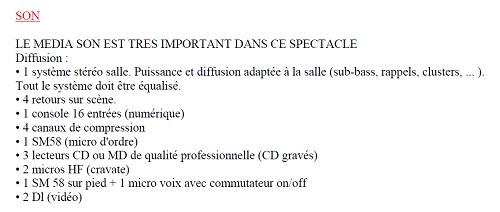

Plonger dans le bassin

Un dernier élément contribue à créer un cadre perceptif total pour le public : le son. Les spectateur.trice.s sont sollicités en permanence et le dispositif sonore crée un véritable bain sensoriel, il occupe l’espace tout autant que la terre tourbeuse et les mouvements des artistes. Sont diffusés des musiques (populaires, métal ou classique), ainsi que des dialogues extraits des films Le Petit Soldat et La Chinoise de Jean-Luc Godard. Les interventions parlées des artistes se font au micro, qu’il s’agisse du micro sur pied ou de systèmes portatifs. La voix des artistes et les textes livrés ou lus sont donc amplifiés.

Le principe de diffusion sonore doit à la fois faire entendre distinctement toutes les paroles (enregistrées ou prononcées en direct) et en même temps envelopper dans un flux.

Les Sublimes disposent d’une véritable bande-son. Pas de bruit vrombissant ou assourdissant, pas de phénomènes hypnotique pour le public : il s’agit au contraire de l’éveiller, de le confronter à une réalité foisonnante, plurielle, complexe et toujours politique, qui doit se développer également dans l’espace sonore. Comme les actions et les chorégraphies, les sons s’enchaînent et se mélangent. Il s’agit notamment de manifester la présence de l’extérieur, c’est-à-dire de faire pénétrer sur le plateau l’actualité, violente et réelle. La scène ne peut pas se contenter de désigner l’espace théâtral et la matérialité crue des images réalisées. Avec la bande-son, le spectacle va au-delà de l’évocation du Bassin minier. Les revendications et le sujet des Sublimes embrassent un contexte plus large, se dressant contre un état du monde et de la France que le spectacle fait entendre. L’utilisation de bande-son de films provoque un effet de réel grâce au grain particulier des voix. Dans les extraits du Petit Soldat, une voix radiophonique se fait entendre : elle parle de la guerre d’Algérie. L’ensemble du dialogue diffusé ressemble dès lors à une émission radiophonique. L’effet est immédiat, le public est plongé dans une réalité qui entoure. Le son complète alors les textes projetés sur la toile de fond. Parmi eux, plusieurs sont tirés du Monde diplomatique de 2002 (même si la source des textes n’est jamais précisée durant le spectacle lui-même) : l’actualité et l’histoire sont perpétuellement ramenés sur le plateau grâce à l’alliance du son et de la projection.

Les différentes interventions permettent également de revenir au moment présent en prenant du recul. En se concentrant sur le processus de création et son propre passé, Guy Alloucherie expose un parcours dramaturgique et désigne Les Sublimes comme un spectacle, qui a du se frotter à la réalité extérieure. Le plateau est un espace de témoignage, dans sa dimension la plus simple. Nous ne sommes pas dans du théâtre documentaire, mais face à un spectacle absolument ancré dans un territoire. Le public n’est donc pas simplement happé par l’image du sang ou la danse des corps. Cependant, la langue ch’ti, dans la bouche de Guy Alloucherie, agit de manière performative. Le son a une fonction d’immédiateté, plus que le texte projeté.

Grâce à la perpétuelle diffusion de son et de paroles, le tout pris dans un foisonnement et une violence crue des images scéniques, les spectateur.trice.s sont plongés dans un bain dont ils ne peuvent s’extraire. Celui-ci évoque en permanence des enjeux politiques et sociaux, ceux de la révolte et du quotidien dans le Bassin minier.

[1] G. Alloucherie et Compagnie Hendrick Van Der Zee, Tout le monde est quelqu’un d’autre, CNAC Centre National des Arts du Cirque, 2017, p. 177

[2] En utilisant la vidéo-projection sur la toile du décor, Les Sublimes s’inscrit dans une double démarche. D’une part, il peut rappeler les outils du théâtre documentaire : dès Piscator, s’est développée l’idée de projeter des documents sur une surface et de multiplier les sources d’information sur le plateau. De manière plus récente, plus proche des Sublimes, le spectacle Rwanda 94 utilise la projection d’images d’archives télévisuelles ou recrée de fausses interviews sur le mur du fond afin de mettre en perspective l’histoire et la place des médias. Deux interviews réalisées pour le spectacle sont projetées dans Les Sublimes. D’autre part, au-delà de l’aspect documentaire, le spectacle s’inscrit dans l’esthétique des scènes théâtrales de son temps. Que ce soit Thomas Ostermeier dans la Cour d’honneur du Palais des Pape à Avignon ou Claude Régy dans 4.48 Psychose, les grandes figures de la scène s’emparent de la projection pour faire éclater la scène, parfois en projetant les images sur des toiles ou tulles.

[3] « Peut-être y a-t-il, quoi qu’en dise Marx, une philosophie de la misère, qui est plus proche de la désolation des vieillards clochardisés et clownesques de Beckett que de l’optimisme volontariste traditionnellement associé à la pensée progressiste. Et ce n’est pas le moindre mérite de l’enregistrement positiviste que de nous laisser entendre, mieux que les clameurs indignées ou les analyses raisonneuses et rationalisatrices, l’immense silence des chômeurs et le désespoir qu’il exprime. » Les Chômeurs de Marienthal, extrait de la préface de Pierre Bourdieu, 1982, in G. Alloucherie et Compagnie Hendrick Van Der Zee, Tout le monde est quelqu’un d’autre, CNAC Centre National des Arts du Cirque, 2017, p. 175

[4] Un chevalement est la structure qui permet de descendre et remonter des hommes, du charbon et du matériel à l’intérieur d’une mine. Il s’agit d’une infrastructure métallique, correspondant à la partie visible, hors sol et « au jour » du puits. Celui du puits numéro 11 de Loos-en-Gohelle a été construit en 1894, détruit pendant la première guerre mondiale puis reconstruit dans les années 1920. La tour de concentration du puits numéro 19 assure la même fonction et a été construite en 1960.

[5] « Chantal Lamarre a recruté, dès sa prise de fonction au 11/19, Isabelle Demailly, une historienne, qui a recueilli la mémoire ouvrière et créé un fonds unique d’archives ouvrières. La tâche d’Isabelle Demailly consistait à mettre à la disposition des artistes (et des publics), qui fréquenteraient et travailleraient sur le site, les témoignages recueillis auprès des gens dans les cités, pour que ceux-ci s’emparent de cette matière, pour en faire le sujet, l’objet de leurs créations. » G. Alloucherie et Compagnie Hendrick Van Der Zee, Tout le monde est quelqu’un d’autre, CNAC Centre National des Arts du Cirque, 2017, p. 11

[6] Id.

[7] Note d’intention de Guy Alloucherie en mai 2002 pour Les Sublimes, dans Ibid., p. 168

[8] Ibid., p. 146

[9] Vidéo, photographie, expérience et performance en galerie, adressées à un public d’art contemporain. L’art corporel français a été théorisé notamment par François Pluchart dans la revue arTitudes (Michel Journiac, Gina Pane). À New York, la revue Avalanche de Willoughby Sharp paraît également dès 1970 pour tenter de théoriser le foisonnement artistique des vidéastes et artistes performatifs américains et internationaux.

[10] A. Tronche, « Body art », dans Encyclopædia Universalis, en ligne, s. d. (en ligne : http://www.universalis-edu.com.acces.bibliotheque-diderot.fr/encyclopedie/body-art/ ; consulté le 9 juin 2020)

[11] Mouvement particulièrement radical, l’actionnisme autrichien regroupe des artistes tels que Günter Brus, Otto Muehl ou Hermann Nitsch. Ce dernier débute en aspergeant des toiles de peinture rouge, sanglante, en présence de public. La dimension rituelle et l’intensité de l’acte vont transformer sa pratique : il utilise bientôt du sang et des animaux (cadavres), tout en incluant et aspergeant le public, dès lors intégré à l’œuvre. Hermann Nitsch en arrive à une œuvre d’art total sous la forme d’une expérience qui dure plusieurs jours, dans un château : le Théâtre des orgies et mystères. La démarche est donc très éloignée de celle des Sublimes, mais une dimension iconographique forte en est issue, à la croisée du chaos et du rituel – avec une dimension beaucoup plus grand public. Les autres artistes de l’actionnisme viennois ont quant à eux suivi d’autres trajectoires après les années 1970. L’utilisation de matériaux bruts (nourriture, peinture, excréments…) ou l’utilisation du corps qu’ils ont proposées, ne sont pas forcément repris par la Cie HVDZ, ou en tout cas de manière beaucoup moins nette que les travaux d’Hermann Nitsch.

[12] A. Ubersfeld, Lire le théâtre 2, L’école du spectateur, Paris, Éditions sociales, 1981, p. 101

[13] Lucille Chapolin, dans G. Alloucherie et Compagnie Hendrick Van Der Zee, Tout le monde est quelqu’un d’autre, op. cit., p. 198

Etude réalisée par Esther Friess